La Terre est la troisième planète par ordre d'éloignement au Soleil et la cinquième plus grande du Système solaire aussi bien par la masse que le diamètre. Par ailleurs, elle est le seul objet céleste connu pour abriter la vie. Elle orbite autour du Soleil en 365,256 jours solaires — une année sidérale — et réalise une rotation sur elle-même relativement au Soleil en 23 h 56 min 4 s — un jour sidéral — soit un peu moins que son jour solaire de 24 h du fait de ce déplacement autour du Soleil. L'axe de rotation de la Terre possède une inclinaison de 23°, ce qui cause l'apparition des saisons

D'après la datation radiométrique, la Terre s'est formée il y a 4,54 milliards d'années. Elle possède un unique satellite naturel, la Lune, qui s'est formée peu après. L'interaction gravitationnelle avec son satellite crée les marées, stabilise son axe de rotation et réduit graduellement sa vitesse de rotation. La vie serait apparue dans les océans il y a au moins 3,5 milliards d'années, ce qui a affecté l'atmosphère et la surface terrestre par la prolifération d'organismes d'abord anaérobies puis, à la suite de l'explosion cambrienne, aérobies. Une combinaison de facteurs tels que la distance de la Terre au Soleil (environ 150 millions de kilomètres — une unité astronomique —), son atmosphère, sa couche d'ozone, son champ magnétique et son évolution géologique ont permis à la vie d'évoluer et de se développer. Durant l'histoire évolutive du vivant, la biodiversité a connu de longues périodes d'expansion occasionnellement ponctuées par des extinctions massives ; environ 99 % des espèces qui ont un jour vécu sur Terre sont maintenant éteintes. En 2020, plus de 7,7 milliards d'êtres humains vivent sur Terre et dépendent de sa biosphère et de ses ressources naturelles pour leur survie.

La Terre est la planète la plus dense du Système solaire ainsi que la plus grande et massive des quatre planètes telluriques. Son enveloppe rigide — appelée la lithosphère — est divisée en différentes plaques tectoniques qui migrent de quelques centimètres par an. Environ 71 % de la surface de la planète est couverte d'eau — notamment des océans, mais aussi des lacs et rivières, constituant l'hydrosphère — et les 29 % restants sont des continents et des îles. La majeure partie des régions polaires est couverte de glace, notamment avec l'inlandsis de l'Antarctique et la banquise de l'océan Arctique. La structure interne de la Terre est géologiquement active, le noyau interne solide et le noyau externe liquide (composés tous deux essentiellement de fer) permettant notamment de générer le champ magnétique terrestre par effet dynamo et la convection du manteau terrestre (composé de roches silicatées) étant la cause de la tectonique des plaques.

L'âge de la Terre est aujourd'hui estimé à 4,54 milliards d'années. L'histoire de la Terre est divisée en quatre grands intervalles de temps, dits éons, dont la frise est donnée ci-dessous (en millions d'années)

L'Hadéen débute il y a 4,54 milliards d'années (Ga), lorsque la Terre se forme en même temps que les autres planètes à partir d'une nébuleuse solaire — une masse de poussières et de gaz en forme de disque, détachée du Soleil en formation.La formation de la Terre par accrétion se termine en moins de 20 millions d'années. Initialement en fusion, la couche externe de la Terre se refroidit pour former une croûte solide lorsque l'eau commence à s'accumuler dans l'atmosphère, aboutissant aux premières pluies et aux premiers océans. La Lune se forme peu de temps après, il y a 4,53 milliards d'années. Le consensus concernant la formation de la Lune est l'hypothèse de l'impact géant, selon laquelle un impacteur communément appelé Théia, de la taille de Mars et de masse environ égale au dixième de la masse terrestre, serait entré en collision avec la Terre. Dans ce modèle, une partie de cet objet se serait agglomérée avec la Terre tandis qu'une autre partie, mêlée avec environ 10 % de la masse totale de la Terre, aurait été éjectée dans l'espace puis se serait agglomérée pour former la Lune.L'activité volcanique qui suit l'impact, associée aux très importantes températures (jusqu'à 10 000 °C), produit une atmosphère primitive par dégazage. De la vapeur d'eau condensée ayant plusieurs origines possibles, mêlée à de la glace apportée par des comètes, produit les océans lorsque les températures baissent. Les gaz à effet de serre de cette atmosphère permettent de maintenir une température compatible avec la présence d'eau liquide à la surface de la Terre et empêchent les océans de geler alors que la planète ne recevait qu'environ 70 % de la luminosité solaire actuelle

Deux principaux modèles sont proposés pour expliquer la vitesse de croissance continentale : une croissance constante jusqu'à nos jours et une croissance rapide au début de l'histoire de la Terre. Le consensus est que la deuxième hypothèse est la plus probable avec une formation rapide de la croûte continentale suivie par de faibles variations de la surface globale des continents. Sur une échelle de temps de plusieurs centaines de millions d'années, les continents ou supercontinents se forment ainsi puis se divisent.Avec l'Archéen et le Protérozoïque (les deux éons suivants), ils forment un superéon nommé le Précambrien

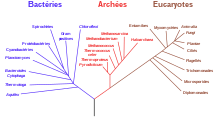

L'Archéen débute il y a environ 4 milliards d'années et est l'éon marqué par les premières traces de vie. En effet, il est supposé qu'une activité chimique intense dans un milieu hautement énergétique a alors permis de produire une molécule capable de se reproduire. La vie elle-même serait apparue entre 200 et 500 millions d'années plus tard, avant environ −3,5 Ga, point de départ de l'évolution de la biosphère. Par ailleurs, la date d'apparition du dernier ancêtre commun universel est estimée entre −3,5 et −3,8 Ga.Parmi les premiers signes de vie, on trouve notamment des biomolécules dans du granite âgé de 3,7 Ga au Groenland ou des traces de carbone potentiellement biogène dans un zircon âgé de 4,1 Ga en Australie. Cependant, la plus ancienne preuve fossilisée de micro-organismes date d'il y a 3,5 Ga et a également été trouvée en Australie.Par ailleurs, vers −3,5 milliards d'années, le champ magnétique terrestre se forme et permet d'éviter à l'atmosphère d'être emportée par le vent solaire

Le Protérozoïque débute il y a 2,5 Ga et marque l'apparition de la photosynthèse chez les cyanobactéries, produisant de l’oxygène libre O2 et formant des stromatolithes. Cela conduit à un bouleversement écologique majeur vers −2,4 Ga, appelé la Grande Oxydation, en formant la couche d'ozone et en faisant graduellement évoluer l'atmosphère alors riche en méthane en celle actuelle, composée essentiellement de diazote et de dioxygène. C'est toujours la photosynthèse qui permet de maintenir le taux d'oxygène dans l'atmosphère terrestre et qui est à l'origine de la matière organique — essentielle à la vie sur Terre.Du fait de l'augmentation de la concentration en oxygène dans l’atmosphère, des organismes multicellulaires appelés eucaryotes (bien que certains d'entre eux sont unicellulaires), plus complexes, voient le jour par un mécanisme supposé être l'endosymbiose. Les plus anciens retrouvés datent de −2,1 Ga et ont été appelés Gabonionta, car découverts au Gabon. Les eucaryotes forment par la suite des colonies et, protégés des rayons ultraviolets par la couche d'ozone, ces formes de vie pourraient avoir dès lors colonisé la surface de la Terre.De −750 à −580 millions d'années, pendant le Néoprotérozoïque, la Terre aurait connu une ou plusieurs séries de glaciations globales qui auraient couvert la planète d'une couche de glace. Cette hypothèse est nommée snowball Earth (« Terre boule de neige »), et est d'un intérêt particulier parce qu'elle précède directement l'explosion cambrienne et pourrait avoir déclenché l'évolution de la vie multicellulaire.Par ailleurs, le plus vieux des supercontinents connus, Rodinia, commence à se disloquer il y a environ 750 millions d'années. Les continents entre lesquels il s'est divisé se recombinent plus tard pour former Pannotia, il y a 650 à 540 millions d'années

Le Phanérozoïque est marqué par l'apparition des premiers animaux à coquille. Il débute il y a 541 ± 0,1 millions d'années et s'étend jusqu'à nos jours. Son commencement coïncide avec l'explosion cambrienne, l'apparition rapide de la plupart des grands embranchements actuels de métazoaires (animaux pluricellulaires).Le dernier supercontinent, la Pangée, se forme il y a approximativement 335 millions d'années puis commence à se disloquer il y a 175 millions d'années

Pendant cet éon, la biosphère a connu cinq extinctions massives. La dernière d'entre elles se produit il y a 66 millions d'années, sa cause généralement admise étant une météorite entrée en collision avec la Terre qui aurait créé l'impact de Chicxulub. La conséquence est l'extermination des dinosaures (excepté les aviens) et d'autres grands reptiles, affectant sans les éteindre de plus petits animaux comme les mammifères, les oiseaux, ou encore les lézards.Au cours des 66 Ma suivants, les mammifères se sont diversifiés et, il y a environ 6 Ma, des hominiens comme le Orrorin tugenensis développent la capacité de se tenir debout. S'en est suivi un développement simultané de l'utilisation d'outils et du développement du cerveau au cours de l'histoire évolutive de la lignée humaine. Le développement de l'agriculture puis des civilisations a permis aux humains d'avoir une influence sur la Terre, la nature et les autres formes de vie.Le schéma actuel de périodes glaciaire s'établit au cours du Pléistocène il y a environ 2,6 Ma. Depuis, les régions de latitudes hautes connaissent des cycles de glaciation d'environ 80 000 ans, la dernière s'étant achevée il y a environ 10 000 ans

Le futur de la Terre est très lié à celui du Soleil. Du fait de l'accumulation d'hélium dans le cœur de l'étoile, sa luminosité solaire augmente lentement à l'échelle des temps géologiques. Ainsi, la luminosité va croître de 10 % au cours des 1,1 milliard années à venir et de 40 % sur les prochaines 3,5 milliards d'années. Les modèles climatiques indiquent que l'accroissement des radiations atteignant la Terre aura probablement des conséquences dramatiques sur la pérennité de son climat « terrestre », notamment la disparition des océans.La Terre devrait cependant rester habitable pendant encore plus de 500 millions d'années, cette durée pouvant passer à 2,3 milliards d'années si la pression atmosphérique diminue en retirant une partie de l'azote de l'atmosphère. L'augmentation de la température terrestre va accélérer le cycle du carbone inorganique, réduisant sa concentration à des niveaux qui pourraient devenir trop faibles pour les plantes (10 ppm pour la photosynthèse du C4) dans environ 500 à 900 millions d'années. La réduction de la végétation entraînera la diminution de la quantité d'oxygène dans l'atmosphère, ce qui provoquera la disparition progressive de la plupart des formes de vie animales Ensuite, la température moyenne de la Terre augmentera plus vite en raison de l'emballement de l'effet de serre par la vapeur d'eau. Dans 1 à 1,7 Ga, la température sera si élevée que les océans s'évaporeront, précipitant le climat de la Terre dans celui de type vénusien, et faisant disparaître toute forme simple de vie à la surface de la Terre.Même si le Soleil était éternel et stable, le refroidissement interne de la Terre entraînerait la baisse du niveau de CO2 du fait d'une réduction du volcanisme et 35 % de l'eau des océans descendrait dans le manteau du fait de la baisse des échanges au niveau des dorsales océaniques

Dans le cadre de son évolution, le Soleil deviendra une géante rouge dans plus de 5 milliards d'années. Les modèles prédisent qu'il gonflera jusqu'à atteindre environ 250 fois son rayon actuel.Le destin de la Terre est moins clair. En tant que géante rouge, le Soleil devrait perdre environ 30 % de sa masse. Ainsi, sans prendre en compte les effets de marée, la Terre se déplacerait sur une orbite à 1,7 ua (environ 250 millions de km) du Soleil lorsque celui-ci atteindra son rayon maximal de 1,2 ua (environ 180 millions de km). Dans ce modèle, la planète ne devrait donc pas être engloutie par les couches externes du Soleil même si l'atmosphère restante finira par être « soufflée » dans l'espace, et la croûte terrestre finira par fondre pour se transformer en un océan de lave, lorsque la luminosité solaire atteindra environ 5 000 fois son niveau actuel. Cependant, une simulation de 2008 indique que l'orbite terrestre va se modifier du fait des effets de marées et poussera en réalité la Terre à entrer dans l'atmosphère du Soleil où elle sera absorbée et vaporisée — tout comme Mercure et Vénus mais pas Mars

La forme de la Terre est approchée par un ellipsoïde de révolution, une sphère aplatie aux pôles. Plus précisément, elle est dite oblate — ou aplatie — car son axe secondaire est aussi son axe de rotation. En effet, la rotation de la Terre entraîne un aplatissement aux pôles du fait de la force centrifuge, de sorte que le rayon terrestre à l’équateur est environ 21 kilomètres plus grand que celui aux pôles Nord et Sud, soit une variation de moins de 1 % du rayon. Le diamètre moyen du sphéroïde de référence — appelé géoïde, la surface équipotentielle du champ de pesanteur terrestre, c'est-à-dire la forme qu'adopteraient les océans terrestres en l'absence de continents et de perturbations comme le vent — est d'environ 12 742 kilomètres, ce qui est approximativement 40 008 kilomètres/π car le mètre était initialement défini comme 1/10 000 000e (dix-millionième) de la distance de l'équateur au pôle Nord en passant par Paris (donc un demi méridien terrestre)

Les plus grandes variations dans la surface rocheuse de la Terre sont l'Everest (8 849 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit une variation de 0,14 % du rayon) et la fosse des Mariannes (10 984 ± 25 mètres sous le niveau de la mer, soit une variation de 0,17 %). Du fait de l'aplatissement aux pôles et du plus grand diamètre à l'équateur, les lieux les plus éloignés du centre de la Terre sont les sommets du Chimborazo en Équateur distant de 6 384,4 km du centre de la Terre — quand bien même il culmine à 6 263 m du niveau de la mer — suivi du Huascarán au Pérou, et non l'Everest comme cela est parfois pensé. Pour la même raison, l'embouchure du Mississippi est plus éloignée du centre de la Terre que sa source.Par ailleurs, du fait de sa forme, la circonférence de la Terre est de 40 075,017 km à l'équateur et de 40 007,863 km pour un méridien

Le rayon équatorial de la Terre est de 6 378,137 km alors que le rayon polaire est de 6 356,752 km (modèle ellipsoïde de sphère aplatie aux pôles). De plus, la distance entre son centre et la surface varie également selon les caractéristiques géographiques de 6 352,8 km au fond de l'océan Arctique à 6 384,4 km au sommet du Chimborazo. Du fait de ces variations, le rayon moyen d'une planète selon le modèle d'une ellipsoïde est défini par convention par l'Union géodésique et géophysique internationale comme étant égal à

, où a le rayon équatorial et b le rayon polaire

Pour la Terre, cela donne donc

6 371,008 8 km

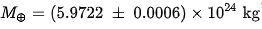

La masse de la Terre est déterminée en divisant le paramètre gravitationnel standard

u= GM — aussi appelé, dans le cas de la Terre, constante gravitationnelle géocentrique — par la constante de gravitation G. De fait, la précision de sa mesure est donc limitée par celle de G, le produit GM pouvant être déduit pour un corps disposant de satellites avec grande précision grâce à des mesures d'accélération gravitationnelle GM/d2 (où d la distance planète-satellite). Parmi les expériences célèbres pour la mesure de cette masse, on compte notamment l'expérience de Cavendish— à l'aide d'un pendule de torsion pour déterminer G — et des méthodes liées au calcul de la densité de la Terre.L'UAI donne pour estimation

| Planète | Rayon équatorial | Masse | Gravité | Inclinaison de l’axe |

|---|---|---|---|---|

| Mercure | 2 439,7 km

(0,383 Terre) |

e23/3.3013,301 × 1023 kg

(0,055 Terre) |

3,70 m/s2

(0,378 g) |

0,03 ° |

| Vénus | 6 051,8 km

(0,95 Terre) |

e24/4.86754,867 5 × 1024 kg

(0,815 Terre) |

8,87 m/s2

(0,907 g) |

177,36 ° [b] |

| Terre | 6 378,137 km | e24/5.97245,972 4 × 1024 kg | 9,780 m/s2

(0,997 32 g) |

23,44 ° |

| Mars | 3 396,2 km

(0,532 Terre) |

e23/6.441716,441 71 × 1023 kg

(0,107 Terre) |

3,69 m/s2

(0,377 g) |

25,19 ° |

La Terre est une planète tellurique, c'est-à-dire une planète essentiellement rocheuse à noyau métallique, contrairement aux géantes gazeuses telles que Jupiter, essentiellement constituées de gaz légers (hydrogène et hélium). Il s'agit de la plus grande des quatre planètes telluriques du Système solaire, que ce soit par la taille ou la masse. De ces quatre planètes, la Terre a aussi la masse volumique globale la plus élevée, la plus forte gravité de surface, le plus puissant champ magnétique global, la vitesse de rotation la plus élevée et est probablement la seule avec une tectonique des plaques active.La surface externe de la Terre est divisée en plusieurs segments rigides — appelés plaques tectoniques — qui migrent de quelques centimètres par an et connaissent ainsi des déplacements majeurs sur la surface de la planète à l'échelle géologique. Environ 71 % de la surface est couverte d'océans d'eau salée, les 29 % restants étant des continents et des îles. L'eau liquide, nécessaire à la vie telle que nous la connaissons, est très abondante sur Terre, et aucune autre planète n'a encore été découverte avec de telles étendues d'eau liquide (lacs, mers, océans) à sa surface

| Composé | Formule | Composition | |

|---|---|---|---|

| Continentale | Océanique | ||

| Silice | SiO2 | 60,2 % | 48,6 % |

| Oxyde d'aluminium | Al2O3 | 15,2 % | 16,5 % |

| Oxyde de calcium | CaO | 5,5 % | 12,3 % |

| Oxyde de magnésium | MgO | 3,1 % | 6,8 % |

| Oxyde de fer(II) | FeO | 3,8 % | 6,2 % |

| Oxyde de sodium | Na2O | 3,0 % | 2,6 % |

| Oxyde de potassium | K2O | 2,8 % | 0,4 % |

| Oxyde de fer(III) | Fe2O3 | 2,5 % | 2,3 % |

| Eau | H2O | 1,4 % | 1,1 % |

| Dioxyde de carbone | CO2 | 1,2 % | 1,4 % |

| Dioxyde de titane | TiO2 | 0,7 % | 1,4 % |

| Pentoxyde de phosphore | P2O5 | 0,2 % | 0,3 % |

| Total | 99,6 % | 99,9 % | |

La Terre est principalement composée de fer (32,1 %c), d'oxygène (30,1 %), de silicium (15,1 %), de magnésium (13,9 %), de soufre (2,9 %), de nickel (1,8 %), de calcium (1,5 %) et d'aluminium (1,4 %), le reste (1,2 %) consistant en des traces d'autres éléments. Les éléments les plus denses ayant tendance à se concentrer au centre de la Terre (phénomène de différenciation planétaire), il est estimé que le cœur de la Terre est composé majoritairement de fer (88,8 %), avec une plus petite quantité de nickel (5,8 %), de soufre (4,5 %) et moins de 1 % d'autres éléments.Le géochimiste F. W. Clarke a calculé que 47 % (en poids, soit 94 % en volume) de la croûte terrestre était faite d'oxygène, présent principalement sous forme d'oxydes, dont les principaux sont les oxydes de silicium (sous forme de silicates), d'aluminium (aluminosilicates), de fer, de calcium, de magnésium, de potassium et de sodium. La silice est le constituant majeur de la croûte, sous forme de pyroxénoïdes, les minéraux les plus communs des roches magmatiques et métamorphiques. Après une synthèse basée sur l'analyse de nombreux types de roches, Clarke a obtenu les pourcentages présentés dans le tableau ci-contre

rieur de la Terre, comme celui des autres planètes telluriques, est stratifié, c'est-à-dire organisé en couches concentriques superposées, ayant des densités croissantes avec la profondeur. Ces diverses couches se distinguent par leur nature pétrologique (contrastes chimiques et minéralogiques) et leurs propriétés physiques (changements d'état physique, propriétés rhéologiques).La couche extérieure de la Terre solide, fine à très fine relativement au rayon terrestre, s'appelle la croûte ; elle est solide, et chimiquement distincte du manteau, solide, sur lequel elle repose ; sous l'effet combiné de la pression et de la température, avec la profondeur, le manteau passe d'un état solide fragile (cassant, sismogène, « lithosphérique ») à un état solide ductile (plastique, « asthénosphérique », et donc caractérisé par une viscosité plus faible, quoique encore extrêmement élevée). La surface de contact entre la croûte et le manteau est appelée le Moho ; il se visualise très bien par les méthodes sismiques du fait du fort contraste de vitesse des ondes sismiques, entre les deux côtés. L'épaisseur de la croûte varie de 6 kilomètres sous les océans jusqu'à plus de 50 kilomètres en moyenne sous les continents.La croûte et la partie supérieure froide et rigide du manteau supérieur sont appelés lithosphère ; leur comportement horizontalement rigide à l'échelle du million à la dizaine de millions d'années est à l'origine de la tectonique des plaques. L'asthénosphère se trouve sous la lithosphère et est une couche convective, relativement moins visqueuse sur laquelle la lithosphère se déplace en « plaques minces ». Des changements importants dans la structure cristallographique des divers minéraux du manteau, qui sont des changements de phase au sens thermodynamique, vers respectivement les profondeurs de 410 kilomètres et de 670 kilomètres sous la surface, encadrent une zone dite de transition, définie initialement sur la base des premières images sismologiques. On appelle manteau supérieur la couche qui va du Moho à la transition de phase vers 670 kilomètres de profondeur, la transition à 410 kilomètres de profondeur étant reconnue pour ne pas avoir une importance majeure sur le processus de convection mantellique, au contraire de l'autre. Par conséquent, on appelle manteau inférieur la zone comprise entre cette transition de phase à 670 kilomètres de profondeur et la limite noyau-manteau.Sous le manteau inférieur, le noyau terrestre, composé d'environ 88 % de fer, constitue une entité chimiquement originale de tout ce qui est au-dessus, à savoir la Terre silicatée. Ce noyau est lui-même stratifié en un noyau externe liquide et très peu visqueux (viscosité de l'ordre de celle d'une huile moteur à 20 °C), qui entoure un noyau interne solide, également appelé graine. Cette graine résulte de la cristallisation du noyau du fait du refroidissement séculaire de la Terre. Cette cristallisation, par la chaleur latente qu'elle libère, est source d'une convection du noyau externe, laquelle est la source du champ magnétique terrestre. L'absence d'un tel champ magnétique sur les autres planètes telluriques laisse penser que leurs noyaux métalliques, dont les présences sont nécessaires pour expliquer les données astronomiques de densité et de moment d'inertie, sont totalement cristallisés. Selon une interprétation encore débattue de données sismologiques, le noyau interne terrestre semblerait tourner à une vitesse angulaire légèrement supérieure à celle du reste de la planète, avançant relativement de 0,1 à 0,5° par an

| Profondeur< km |

Couche | Densité g/cm3 |

Épaisseur km |

Température °C |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0–35 | Croûte | Lithosphère | 2,2–2,9 | 35 | 0–1 100 | |

| 35–100 | Manteau supérieur | 3,4–4,4 | 65 | |||

| 100–670 | Asthénosphère | 570 | 1 100–2 000 | |||

| 670–2 890 | Manteau inférieur | 4,4–5,6 | 2 220 | 2 000–4 000 | ||

| 2 890–5 100 | Noyau externe | 9,9–12,2 | 2 210 | 4 000–6 000 | ||

| 5 100–6 378 | Noyau interne | 12,8–13,1 | 1 278 | 6 000 | ||

La chaleur interne de la Terre est issue d'une combinaison de l'énergie résiduelle issue de l'accrétion planétaire (environ 20 %) et de la chaleur produite par les éléments radioactifs (80 %). Les principaux isotopes producteurs de chaleur de la Terre sont le potassium 40, l'uranium 238, l'uranium 235 et le thorium 232. Au centre de la planète, la température pourrait atteindre 6 726,85 °C et la pression serait de 360 GPa. Comme la plus grande partie de la chaleur est issue de la désintégration des éléments radioactifs, les scientifiques considèrent qu'au début de l'histoire de la Terre, avant que les isotopes à courte durée de vie ne se soient désintégrés, la production de chaleur de la Terre aurait été bien plus importante. Cette production supplémentaire, deux fois plus importante il y a trois milliards d'années qu'aujourd'hui, aurait accru les gradients de températures dans la Terre et donc le rythme de la convection mantellique et de la tectonique des plaques. Cela aurait permis la formation de roches ignées comme les komatiites, qui ne sont plus formées aujourd'hui

| Isotope | Libération de chaleur W/kg isotope |

Demi-vie années |

Âge en demi-vies |

Concentration moyenne dans le manteau kg isotope/kg manteau |

Libération de chaleur W/kg manteau |

|---|---|---|---|---|---|

| 238U | 9,46 × 10−5 | 4,47 × 109 | 1,09 | 30,8 × 10−9 | 2,91 × 10−12 |

| >235U | 5,69 × 10−4 | 7,04 × 108 | 6,45 | 0,22 × 10−9 | 1,25 × 10−13 |

| 232Th | 2,64 × 10−5 | 1,40 × 1010 | 0,32 | 124 × 10−9 | 3,27 × 10−12 |

| 40K | 2,92 × 10−5 | 1,25 × 109 | 3,63 | 36,9 × 10−9 | 1,08 × 10−12 |

La perte moyenne de chaleur par la Terre est de 87 mW/m2 pour une perte globale de 4,42 × 1013 W (44,2 TW). Une portion de l'énergie thermique du noyau est transportée vers la croûte par des panaches, une forme de convection où des roches semi-fondues remontent vers la croûte. Ces panaches peuvent produire des points chauds et des trapps. La plus grande partie de la chaleur de la Terre est perdue à travers la tectonique des plaques au niveau des dorsales océaniques. La dernière source importante de perte de chaleur est la conduction à travers la lithosphère, la plus grande partie ayant lieu dans les océans, car la croûte y est plus mince que celle des continents, surtout au niveau des dorsales

Les plaques tectoniques sont des segments rigides de lithosphère qui se déplacent les uns par rapport aux autres. Les relations cinématiques qui existent aux frontières des plaques peuvent être regroupées en trois domaines : des domaines de convergence où deux plaques se rencontrent, de divergence où deux plaques se séparent et des domaines de transcurrence où les plaques se déplacent latéralement les unes par rapport aux autres. Les tremblements de terre, l'activité volcanique, la formation des montagnes et des fosses océaniques sont plus fréquents le long de ces frontière. Le mouvement des plaques tectoniques est lié aux mouvements de convection ayant lieu dans le manteau terrestre.Lorsque la densité de la lithosphère dépasse celle de l'asthénosphère sous-jacente, la première plonge dans le manteau, formant une zone de subduction. Au même moment, la remontée adiabatique du manteau asthénosphérique amène à la fusion partielle des péridotites, ce qui forme du magma au niveau des frontières divergentes et crée des dorsales. La combinaison de ces processus permet un recyclage continuel de la lithosphère océanique qui retourne dans le manteau. Par conséquent, la plus grande partie du plancher océanique est âgée de moins de 100 millions d'années. La plus ancienne croûte océanique est localisée dans l'ouest du Pacifique et a un âge estimé de 200 millions d'années. Par comparaison, les éléments les plus anciens de la croûte continentale sont âgés de 4 030 millions d'années.Il existe sept principales plaques, Pacifique, Nord-Américaine, Eurasienne, Africaine, Antarctique, Australienne et Sud-Américaine. Parmi les plaques importantes, on peut également citer les plaques Arabique, Caraïbe, Nazca à l'ouest de la côte occidentale de l'Amérique du Sud et la plaque Scotia dans le sud de l'océan Atlantique. La plaque indienne s'est enfoncée il y a 50 à 70 millions d'années sous la plaque eurasienne par subduction, créant le plateau tibétain et l'Himalaya. Les plaques océaniques sont les plus rapides : la plaque de Cocos avance à un rythme de 75 mm/an et la plaque pacifique à 52–69 mm/an. À l'autre extrême, la plus lente est la plaque eurasienne progressant à une vitesse de 21 mm/an

Le relief de la Terre diffère énormément suivant le lieu. Environ 70,8 % de la surface du globe est recouverte par de l'eau et une grande partie du plateau continental se trouve sous le niveau de la mer. Les zones submergées ont un relief aussi varié que les autres dont une dorsale océanique faisant le tour de la Terre ainsi que des volcans sous-marins, des fosses océaniques, des canyons sous-marins, des plateaux et des plaines abyssales. Les 29,2 % non recouvertes d'eau sont composés de montagnes, de déserts, de plaines, de plateaux et d'autres géomorphologies.La surface planétaire subit de nombreuses modifications du fait de la tectonique des plaques et de l'érosion. Les éléments de surface construits ou déformés par la tectonique sont sujets à une météorisation constante du fait des précipitations, des cycles thermiques et des effets chimiques. Les glaciations, l'érosion du littoral, la construction des récifs coralliens et les impacts météoritiques contribuent également aux modifications du paysage

La lithosphère continentale est composée de matériaux de faible densité comme les roches ignées : granite et andésite. Le basalte est moins fréquent et cette roche volcanique dense est le principal constituant du plancher océanique. Les roches sédimentaires se forment par l'accumulation de sédiments qui se compactent. Environ 75 % des surfaces continentales sont recouvertes de roches sédimentaires même si elles ne représentent que 5 % de la croûte. Le troisième type de roche rencontré sur Terre est la roche métamorphique, créée par la transformation d'autres types de roche en présence de hautes pressions, de hautes températures ou les deux. Parmi les silicates les plus abondants de la surface terrestre, on peut citer le quartz, le feldspath, l'amphibole, le mica, le pyroxène et l'olivine. Les carbonates courants sont la calcite (composant du calcaire) et la dolomite. La pédosphère est la couche la plus externe de la Terre. Elle est composée de sol et est sujette au processus de formation du sol. Elle se trouve à la rencontre de la lithosphère, de l'atmosphère, de l'hydrosphère et de la biosphère.L'altitude de la surface terrestre de la Terre varie de −418 mètres au niveau des rives de la mer Morte à 8 849 mètres au sommet de l'Everest. L'altitude moyenne des terres émergées est de 840 mètres au-dessus du niveau de la mer

L'abondance de l'eau sur la surface de la Terre est une caractéristique unique qui distingue la « planète bleue » des autres planètes du Système solaire. L'hydrosphère terrestre est principalement composée par les océans, mais techniquement elle inclut également les mers, les lacs, les rivières et les eaux souteraines. La Challenger Deep de la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique est le lieu immergé le plus profond avec une profondeur de 10 911 mètres.La masse des océans est d'environ 1,37 × 1018 t, soit environ 1/4 400e de la masse totale de la Terre. Les océans couvrent une superficie de 3,618 × 108 km2 avec une profondeur moyenne de 3 682 mètres, soit un volume estimé à 1,332 × 109 km3. Environ 97,5 % de l'eau terrestre est salée. Les 2,5 % restants sont composés d'eau douce, mais environ 68,7 % de celle-ci est immobilisée sous forme de glace

La salinité moyenne des océans est d'environ 35 grammes de sel par kilogramme d'eau de mer (35 ‰). La plupart de ce sel a été libéré par l'activité volcanique ou par l'érosion des roches ignées. Les océans sont également un important réservoir de gaz atmosphériques dissous qui sont essentiels à la survie de nombreuses formes de vie aquatiques.L'eau de mer a une grande influence sur le climat mondial du fait de l'énorme réservoir de chaleur que constituent les océans. Par ailleurs, des changements dans les températures océaniques peuvent entraîner des phénomènes météorologiques très importants comme El Niño

La Terre est entourée d'une enveloppe gazeuse qu'elle retient par attraction gravitationnelle : l'atmosphère. L'atmosphère de la Terre est intermédiaire entre celle, très épaisse, de Vénus, et celle, très ténue, de Mars. La pression atmosphérique au niveau de la mer est en moyenne de 101 325 Pa, soit 1 atm par définition. L'atmosphère est constituée (en volume) de 78,08 % d'azote, de 20,95 % d'oxygène, de 0,9340 % d'argon et de 0,0415 % ou 415 ppmv (ppm en volume) soit 0,0630 % ou 630 ppmm (ppm en masse) (27 décembre 2020) de dioxyde de carbone, ainsi que de divers autres gaz dont de la vapeur d'eau. La hauteur de la troposphère varie avec la latitude entre 8 kilomètres aux pôles et 17 kilomètres à l'équateur, avec quelques variations résultant de facteurs météorologiques et saisonniers

La biosphère de la Terre a fortement altéré son atmosphère. La photosynthèse à base d'oxygène apparue il y a plus de 2,5 milliards d'années a contribué à former l'atmosphère actuelle, principalement composée de diazote et de dioxygène, pendant la Grande Oxydation. Ce changement a permis la prolifération d'organismes aérobies de même que la formation de la couche d'ozone bloquant les rayons ultraviolets émis par le Soleil. L'atmosphère favorise également la vie en transportant la vapeur d'eau, en fournissant des gaz utiles, en faisant brûler les petites météorites avant qu'elles ne frappent la surface et en modérant les températures. Ce dernier phénomène est connu sous le nom d'effet de serre : des molécules présentes en faible quantité dans l'atmosphère bloquent la déperdition de chaleur dans l'espace et font ainsi augmenter la température globale. La vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane et l'ozone sont les principaux gaz à effet de serre de l'atmosphère terrestre. Sans cette conservation de la chaleur, la température moyenne sur Terre serait de −18 °C par rapport aux 15 °C actuels

L'atmosphère terrestre n'a pas de limite clairement définie, elle disparaît lentement dans l'espace. Les trois quarts de la masse de l'air entourant la Terre sont concentrés dans les premiers 11 kilomètres de l'atmosphère. Cette couche la plus inférieure est appelée la troposphère. L'énergie du Soleil chauffe cette couche et la surface en dessous, ce qui entraîne une expansion du volume atmosphérique par dilatation de l'air, ce qui a pour effet de réduire sa densité et ce qui l’amène à s'élever et à être remplacé par de l'air plus dense, car plus froid. La circulation atmosphérique qui en résulte est un acteur déterminant dans le climat et la météorologie du fait de la redistribution de la chaleur entre les différentes couches d'air qu'elle implique.Les principales bandes de circulations sont les alizés dans la région équatoriale à moins de 30° et les vents d'ouest dans les latitudes intermédiaires entre 30° et 60°. Les courants océaniques sont également importants dans la détermination du climat, en particulier la circulation thermohaline qui distribue l'énergie thermique des régions équatoriales vers les régions polaires.La vapeur d'eau générée par l'évaporation de surface est transportée par les mouvements atmosphériques. Lorsque les conditions atmosphériques permettent une élévation de l'air chaud et humide, cette eau se condense et retombe sur la surface sous forme de précipitations. La plupart de l'eau est ensuite transportée vers les altitudes inférieures par les réseaux fluviaux et retourne dans les océans ou dans les lacs. Ce cycle de l'eau est un mécanisme vital au soutien de la vie sur Terre et joue un rôle primordial dans l'érosion des reliefs terrestres. La distribution des précipitations est très variée en fonction de la région considérée, de plusieurs mètres à moins d'un millimètre par an. La circulation atmosphérique, les caractéristiques topologiques et les gradients de températures déterminent les précipitations moyennes sur une région donnée

La quantité d'énergie solaire atteignant la Terre diminue avec la hausse de la latitude. Aux latitudes les plus élevées, les rayons solaires atteignent la surface suivant un angle plus faible et doivent traverser une plus grande colonne d'atmosphère. Par conséquent, la température moyenne au niveau de la mer diminue d'environ 0,4 °C à chaque degré de latitude en s'éloignant de l'équateur. La Terre peut être divisée en ceintures latitudinaires de climat similaires selon la classification des climats. En partant de l'équateur, celles-ci sont les zones tropicales (ou équatoriales), subtropicales, tempérées et polaires. Le climat peut également être basé sur les températures et les précipitations. La classification de Köppen (modifiée par Rudolph Geiger, étudiant de Wladimir Peter Köppen) est la plus utilisée et définit cinq grands groupes (tropical humide, aride, tempéré, continental et polaire) qui peuvent être divisés en sous-groupes plus précis

Au-dessus de la troposphère, l'atmosphère est habituellement divisée en trois couches, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Chaque couche possède un gradient thermique adiabatique différent définissant l'évolution de la température avec l'altitude. Au-delà, l'exosphère se transforme en magnétosphère, où le champ magnétique terrestre interagit avec le vent solaire. La couche d'ozone se trouve dans la stratosphère et bloque une partie des rayons ultraviolets, ce qui est primordial à la vie sur Terre. La ligne de Kármán, définie comme se trouvant à 100 kilomètres au-dessus de la surface terrestre, est la limite habituelle entre l'atmosphère et l'espace

L'énergie thermique peut accroître la vitesse de certaines particules de la zone supérieure de l'atmosphère qui peuvent ainsi échapper à la gravité terrestre. Cela entraîne une lente, mais constante « fuite » de l'atmosphère dans l'espace appelée échappement atmosphérique. Comme l'hydrogène non lié a une faible masse moléculaire, il peut atteindre la vitesse de libération plus facilement et disparaît dans l'espace à un rythme plus élevé que celui des autres gaz. La fuite de l'hydrogène dans l'espace déplace la Terre d'un état initialement réducteur à un état oxydant. La photosynthèse fournit une source d'oxygène non lié, mais la perte d'agents réducteurs comme l'hydrogène est considérée comme une condition nécessaire à l'accumulation massive d'oxygène dans l'atmosphère. Ainsi, la capacité de l'hydrogène à quitter l'atmosphère terrestre aurait pu influencer la nature de la vie qui s'est développée sur la planète.Actuellement, la plus grande partie de l'hydrogène est convertie en eau avant qu'il ne s'échappe du fait de l'atmosphère riche en oxygène. Ainsi, l'hydrogène qui parvient à s'échapper provient en majorité de la destruction des molécules de méthane dans la haute atmosphère

Le champ magnétique terrestre a pour l'essentiel la forme d'un dipôle magnétique avec ses pôles actuellement situés près des pôles géographiques de la planète, l'axe du dipôle magnétique faisant un angle de 11° avec l'axe de rotation de la Terre. Son intensité à la surface terrestre varie de 0,24 à 0,66 Gauss (soit 0,24 × 10−5 T à 0,66 × 10−5 T), les valeurs maximales se trouvant aux latitudes faibles. Son moment magnétique global est de 7,94 × 1015 T m3.Selon la théorie de l'effet dynamo, le champ magnétique est généré par les mouvements de convection de matériaux conducteurs au sein du noyau externe fondu. Bien que le plus souvent plus ou moins alignés avec l'axe de rotation de la Terre, les pôles magnétiques se déplacent et changent irrégulièrement d'alignement du fait de perturbations de la stabilité du noyau. Cela entraîne des inversions du champ magnétique terrestre — le pôle Nord magnétique se déplace au pôle Sud géographique, et inversement — à intervalles très irréguliers, approximativement plusieurs fois par million d'années pour la période actuelle, le Cénozoïque. La dernière inversion s'est produite il y a environ 780 000 ans

Le champ magnétique forme la magnétosphère qui dévie les particules du vent solaire et de six à dix fois le rayon terrestre en direction du Soleil et jusqu'à soixante fois le rayon terrestre dans le sens inverse. La collision entre le champ magnétique et le vent solaire forme les ceintures de Van Allen, une paire de régions toroïdales contenant un grand nombre de particules énergétiques ionisées. Lorsque, à l'occasion d'arrivées de plasma solaire plus intenses que le vent solaire moyen, par exemple lors d'événements d'éjections de masse coronale vers la Terre, la déformation de la géométrie de la magnétosphère sous l'impact de ce flux solaire permet le processus de reconnexion magnétique. Une partie des électrons de ce plasma solaire entre dans l'atmosphère terrestre en une ceinture autour aux pôles magnétiques : il se forme alors des aurores boréales

La période de rotation de la Terre relativement au Soleil — appelée jour solaire — est d'environ 86 400 secondes ou 24 heures. La période de rotation de la Terre relativement aux étoiles fixes — appelée jour stellaire — est de 86 164,098 903 691 secondes de temps solaire moyen (UT1), ou 23 h 56 min 4,098903691 s, d'après l'International Earth Rotation and Reference Systems Service. Du fait de la précession des équinoxes, la période de rotation de la Terre relativement au Soleil — appelée jour sidéral — est de 23 h 56 min 4,09053083288 s. Ainsi le jour sidéral est plus court que le jour stellaire d'environ 8,4 ms. Par ailleurs, le jour solaire moyen n'est pas constant au cours du temps et a notamment varié d'une dizaine de millisecondes depuis le début du xviie siècle du fait de fluctuations dans la vitesse de rotation de la planète.Mis à part les météorites dans l'atmosphère et les satellites en orbite basse, le principal mouvement apparent des corps célestes dans le ciel terrestre est vers l'ouest à un rythme de 15 °/heure soit 15 '/minute. Pour les corps proches de l'équateur céleste, cela est équivalent à un diamètre apparent de la Lune ou du Soleil toutes les deux minutes

La Terre orbite autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 150 millions de kilomètres — définissant ainsi l'unité astronomique — avec une période de révolution de 365,256 4 jours solaires — appelée année sidérale. De la Terre, cela donne un mouvement apparent du Soleil vers l'est par rapport aux étoiles à un rythme d'environ 1 °/jour, ce qui correspond à un diamètre solaire ou lunaire toutes les 12 heures. Du fait de ce mouvement et de ce déplacement de 1 °/jour, il faut en moyenne 24 heures — jour solaire — à la Terre pour réaliser une rotation complète autour de son axe et que le Soleil revienne au plan méridien, soit environ 4 minutes de plus que son jour sidéral. La vitesse orbitale de la Terre est d'environ 29,8 km/s (107 000 km/h).La Lune et la Terre tournent autour de leur barycentre commun en 27,32 jours relativement aux étoiles fixes. En associant ce mouvement à celui du couple Terre-Lune autour du Soleil, on obtient que la période du mois synodique — soit d'une nouvelle lune à la nouvelle lune suivante — est de 29,53 jours. Vus depuis le pôle céleste nord, les mouvements de la Terre, de la Lune et de leurs rotations axiales sont tous dans le sens direct — le même que celui de la rotation du Soleil et que toutes les planètes hormis Vénus et Uranus. Les plans orbitaux et axiaux ne sont pas précisément alignés, l'axe de la Terre est incliné de 23,44° par rapport à la perpendiculaire au plan orbital Terre-Soleil et le plan orbital Terre-Lune est incliné de 5° par rapport au plan orbital Terre-Soleil. Sans cette inclinaison, il y aurait une éclipse toutes les deux semaines environ, avec une alternance entre éclipses lunaires et solaires.La sphère de Hill, sphère d'influence gravitationnelle de la Terre, a un rayon d'environ 1 500 000 kilomètres ou 0,01 UA. Il s'agit de la distance maximale jusqu'à laquelle l'influence gravitationnelle de la Terre est supérieure à celle du Soleil et des autres planètes. En conséquence, les objets orbitant autour de la Terre doivent rester dans cette sphère afin de ne pas être sortis de leur orbite du fait des perturbations dues à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Cependant, il ne s'agit que d'une approximation et des simulations numériques ont montré que les orbites de satellites doivent être inférieures à environ la moitié voire le tiers de la sphère de Hill pour rester stables. Pour la Terre, cela correspondrait donc à 500 000 kilomètres (à titre de comparaison, le demi-grand axe Terre-Lune est d'environ 380 000 kilomètres).La Terre, au sein du Système solaire, est située dans la Voie lactée et se trouve à 28 000 années-lumière du centre galactique. Plus précisément, elle est actuellement dans le bras d'Orion, à environ 20 années-lumière du plan équatorial de la galaxie

L'inclinaison axiale de la Terre par rapport à l'écliptique est d'exactement 23,439281° — ou 23°26'21,4119" — par convention. Du fait de l'inclinaison axiale de la Terre, la quantité de rayonnement solaire atteignant tout point de la surface varie au cours de l'année. Cela a pour conséquence des changements saisonniers dans le climat avec un été dans l'hémisphère nord lorsque le pôle Nord pointe vers le Soleil et l'hiver lorsque le même pôle pointe dans l'autre direction. Durant l'été, les jours durent plus longtemps et le soleil monte plus haut dans le ciel. En hiver, le climat devient généralement plus froid et les jours raccourcissent. La périodicité des saisons est donnée par une année tropique valant 365,242 2 jours solaires.Au-delà du cercle arctique, le soleil ne se lève plus durant une partie de l'année — appelée nuit polaire — et, à l'inverse, ne se couche plus pendant une autre période de l'année — appelée jour polaire. Ce phénomène apparaît également au-delà du cercle antarctique de façon réciproque

Par convention astronomique, les quatre saisons sont déterminées par les solstices — moments où la position apparente du Soleil vu de la Terre atteint son extrême méridional ou septentrional par rapport au plan de l'équateur céleste, se traduisant par une durée de jour minimale ou maximale respectivement — et les équinoxes — moment où la position apparente du Soleil est située sur l'équateur céleste, se traduisant par un jour et une nuit de durée égale. Dans l'hémisphère nord, le solstice d'hiver a lieu vers le 21 décembre et celui d'été vers le 21 juin, l'équinoxe de printemps a lieu vers le 21 mars et l'équinoxe d'automne vers le 21 septembre. Dans l'hémisphère sud, les dates des solstices d'hiver et d'été et celles des équinoxes de printemps et d'automne sont inversées.L'angle d'inclinaison de la Terre est relativement stable au cours du temps. Ainsi, à l'époque moderne, le périhélie de la Terre a lieu début janvier et l'aphélie début juillet. Cependant, ces dates évoluent au cours du temps du fait de la précession et d'autres facteurs orbitaux qui suivent un schéma cyclique connu sous le nom de paramètres de Milanković. Ainsi, l'inclinaison entraîne la nutation, un balancement périodique ayant une période de 18,6 années et l'orientation — et non l'angle — de l'axe de la Terre évolue et réalise un cycle de nutation complet en environ 25 800 années. Cette précession des équinoxes est la cause de la différence de durée entre une année sidérale et une année tropique. Ces deux mouvements sont causés par le couple qu'exercent les forces de marées de la Lune et du Soleil sur le bourrelet équatorial de la Terre. De plus, les pôles se déplacent périodiquement par rapport à la surface de la Terre selon un mouvement s'écoulant sur environ 14 mois connu sous le nom d'oscillation de Chandle.Avant la formation de la Lune, l'axe de rotation de la Terre oscillait de façon chaotique, ce qui rendait difficile l'apparition de la vie à sa surface du fait des dérèglements climatiques causés. À la suite de la collision de l'impacteur Théia avec la proto-Terre ayant permis la formation de la Lune, l'axe de rotation de la Terre s'est retrouvé stabilisé du fait du verrouillage gravitationnel par effet de marée entre la Terre et son satellite naturel

La Terre possède un unique satellite naturel permanent connu, la Lune, située à environ 380 000 kilomètres de la Terre. Relativement grand, son diamètre est environ le quart de celui de la Terre. Au sein du Système solaire, c'est l'un des plus grands satellites naturels (après Ganymède, Titan, Callisto et Io) et le plus grand d'une planète non gazeuse. De plus, c'est la plus grande lune du Système solaire par rapport à la taille de sa planète (à noter que Charon est relativement plus grand par rapport à la planète naine Pluton). Elle est relativement proche de la taille de la planète Mercure (environ les trois quarts du diamètre de cette dernière). Les satellites naturels orbitant autour des autres planètes sont communément appelés « lunes » en référence à la Lune de la Terre.L'attraction gravitationnelle entre la Terre et la Lune cause les marées sur Terre. Le même effet a lieu sur la Lune, de sorte que sa période de rotation est identique au temps qu'il lui faut pour orbiter autour de la Terre, ce qui implique qu'elle présente toujours la même face vers la Terre : on parle de verrouillage gravitationnel. En orbitant autour de la Terre, différentes parties du côté visible de la Lune sont illuminées par le Soleil, causant les phases lunaire.À cause du couple des marées, la Lune s'éloigne de la Terre à un rythme d'environ 38 millimètres par an, produisant aussi l'allongement du jour terrestre de 23 microsecondes par an. Sur plusieurs millions d'années, l'effet cumulé de ces petites modifications produit d'importants changements. Ainsi, durant la période du Dévonien, il y a approximativement 410 millions d'années, il y avait ainsi 400 jours dans une année, chaque jour durant 21,8 heures.La Lune pourrait avoir eu une influence dans le développement de la vie en régulant le climat de la Terre. Les observations paléontologiques et les simulations informatiques en mécanique planétaire montrent que l'inclinaison de l'axe de la Terre est stabilisée par les effets de marées avec la Lune. Sans cette stabilisation contre les couples appliqués par le Soleil et les planètes sur le renflement équatorial, il est supposé que l'axe de rotation aurait pu être très instable. Cela aurait alors provoqué des changements chaotiques de son inclinaison au cours des temps géologiques et pour des échelles de durées supérieures à typiquement quelques dizaines de millions d'années, comme cela semble avoir été le cas pour Mars.La Lune est aujourd'hui à une distance de la Terre telle que, vue depuis celle-ci, notre satellite a à peu près la même taille apparente (taille angulaire) que le Soleil. Le diamètre angulaire (ou angle solide) des deux corps est quasiment identique car même si le diamètre du Soleil est 400 fois plus important que celui de la Lune, celle-ci est 400 fois plus rapprochée de la Terre que notre étoile. C'est cela qui permet de voir sur Terre et à notre époque géologique des éclipses solaires totales ou annulaires (en fonction des petites variations de distance Terre-Lune, liées à la très légère ellipticité de l'orbite sélène).Le consensus actuel sur les origines de la Lune est en faveur de l'hypothèse de l'impact géant entre un planétoïde de la taille de Mars, appelé Théia, et la proto-Terre nouvellement formée. Cette hypothèse explique, entre autres, le fait qu'il y ait peu de fer sur la Lune et que la composition chimique de la croûte lunaire (notamment pour des éléments-trace ainsi qu'en isotopie pour l'oxygène) soit très similaire à celle de la croûte terrestre

| Diamètre | 3 474,8 km |

| Masse | 7,349 × 1022 kg |

| Demi-grand axe | 384 400 km |

| Période orbitale | 27 j 7 h 43,7 min |

Les modèles informatiques des astrophysiciens Mikael Granvik, Jérémie Vaubaillon et Robert Jedicke suggèrent que des « satellites temporaires » devraient être tout à fait communs et que « à tout instant, il devrait y avoir au moins un satellite naturel, possédant un diamètre de 1 mètre, en orbite autour de la Terre ». Ces objets resteraient en orbite durant en moyenne dix mois avant de revenir dans une orbite solaire.L'une des premières mentions dans la littérature scientifique d'un satellite temporaire est celle de Clarence Chant lors de la grande procession météorique de 1913 :« Il semblerait que les corps ayant voyagé à travers l'espace, probablement selon une orbite autour du Soleil et passant près de la Terre, auraient pu être capturés par celle-ci et être amenés à se déplacer autour d'elle comme un satellitetrad 2. »Des exemples de tels objets sont connus. Par exemple, entre 2006 et 2007, 2006 RH1 est effectivement temporairement en orbite autour de la Terre plutôt qu'autour du Soleil

La Terre possède de multiples quasi-satellites et coorbiteurs. Parmi eux se trouvent notamment (3753) Cruithne, un astéroïde géocroiseur possédant une orbite en fer à cheval et parfois surnommé à tort « seconde lune de la Terre » ainsi que (469219) Kamoʻoalewa, le plus stable quasi-satellite connu vers lequel des projets d'exploration spatiale ont été annoncés

Dans le système Soleil-Terre, la Terre possède un unique astéroïde troyen : 2010 TK7. Celui-ci oscille autour du point de Lagrange L4 du couple Terre-Soleil, 60° en avance par rapport à la Terre sur son orbite autour du Soleil.En septembre 2018, l'existence des nuages de Kordylewski aux points L4 et L5 du système Terre-Lune est confirmée. Ces grandes concentrations de poussière n'ont été détectées que tardivement du fait de leur faible luminosité

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Terre de Wikipédia en français (auteurs)